到家VS到店?我們挺到店,但不是守株待兔式的經營

時間:2025-07-24 16:47

到家業務如火如荼,甚至成為實體零售的必選項,線下零售不惜重金投入在系統、前置倉、履約等方面,努力實現著把商品快捷地送到消費者手上的愿景。誠然,到家是線下零售實現銷售的一個重要補充,有的比例還相當高。可是仔細想一想,將來這個場景有點可怕:重金打造的到家服務如此便利,線下零售客流愈加稀少,門可羅雀,是否有點自掘墳墓的味道?這是在培養與線下業務目標相悖的場景。

為探討到家與到店(或進場)零售的發展和趨勢,前期中國百貨商業協會會同有關機構共同撰寫了《2025到店零售洞察報告》,并在協會的相關會議和協會的公號上,進行了專題解讀。考慮到到店(或進場)對線下零售的重要性和緊迫性,將報告的有關觀點進行重復、更清晰的表達闡述。

1.對實體零售來說,到店比到家更為重要

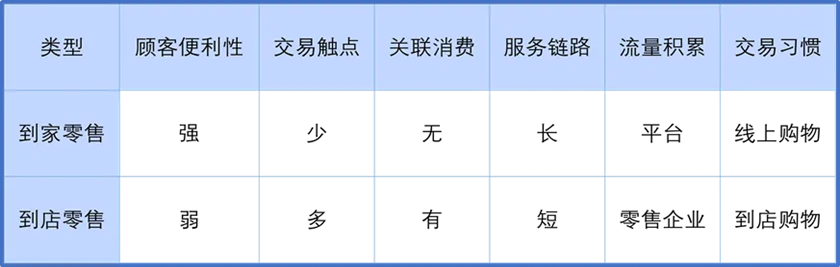

對顧客來說,到家肯定是更方便,便易于接受,但對于實體店來說,到家的交易服務觸點少,不利于與顧客的感情交流;顧客不到店,沒有沖動消費,沒有關聯消費;特別是在流量積累和消費習慣的養成方面,到店明顯優于到家。到家是無奈之舉,到店是主動而為。二者區別包括:

圖表來源:中國百貨商業協繪制

我們不否定到家的重要性,有的企業到家業務對銷售的貢獻很大,但大量的企業要考慮,我是否有資源有能力形成這樣的到家能力?大部分企業是不具備的,或者說投入產出(ROI)是不相稱的。

2.場域的傳統思維,讓線下零售忽略了到店

在十幾、二十年前零售大發展的年代,開了店就有客流,如果有什么吸引客流的活動,也就是開業時或節假日敲個鑼打個鼓,客流就擠爆全場了。線下零售大部分對顧客的服務和觸達能力以場域為限,顧客進到店里了,才有了服務的第一步,離店了,服務也結束了。在顧客到店前和離店后,沒有手段措施進行影響,實際上是一種守株待兔式的經營,也好比屋檐下的蜘蛛,在自己的范圍內努力地結網,然后等飛蟲自己粘上來。這是多年來形成的慣性,在電商沖擊來臨時,也沒有把重點放在怎么讓顧客進店、怎么延長服務鏈條上,而是以己之弱攻敵之強,去和大電商PK線上經營,PK到家能力。

在這方面,其實行業里已經有很多慘痛的教訓,不便一一列舉。而有的企業,通過提升商品力(如生鮮的精細化加工,這兩年業績突出的超市的共性),或通過線上引流到店(如通過會員專屬權益、熱點營銷、IP營銷、卡券核銷等),提升到店客流。

3.與其重金打造到家,不如“請”顧客到店

到家服務的完善,在很大程度上影響了線下客流。缺少客流對實體店意味著直接的銷售減少、外租區租金大幅下降甚至空置、特定陳列收不到錢(端架、堆頭等)、通道費用大幅減少……

顧客到店或進場,可以扭轉這一系列的問題。關鍵是如何“請”的問題,方法手段其實已經有很多討論了,關鍵是影響顧客心智,體驗前置,形成閉環鏈路。核心邏輯是:線上造勢引流(短視頻/社群/權益/卡券/營銷預告…)→ 線下體驗轉化(場景化/服務力/商品力)→ 會員留存復購(數據/權益)→ 跨界擴大流量池(聯盟/場景銜接)。避免依賴低價促銷或單純發傳單,需通過高價值感設計激活消費沖動。

4.理解全渠道狹隘了,全渠道營銷比帶貨更重要

全渠道是個熱詞,但很多企業負責人對它的理解狹隘了,重點理解成建設線上渠道,送貨到家,聚焦在“貨”上,如小程序商城、社群營銷,提到直播也必然加上“帶貨”二個字。其實全渠道的營銷(全域營銷)比帶貨更加重要,營銷是手段,手段執行好了,必然產生帶貨的結果。

而且,全域營銷也不是一個多么高深的詞,與傳統的店內營銷相比,全域營銷首先是建立在數據之上,以數據為軸心串聯分散觸點,這對實體店是有優勢的,因為大部分都有核心會員群體;其次是用短期利益點/興趣點(如會員限定、卡券、定向活動、限量活動等)激活到店;三是靠長期權益/利益/價值觀等(如忠誠會員)鎖定復購,最終實現“引流-進店-轉化-復購”的良性循環。

中國百貨商業協會持續深入關注到店(或進場)零售的發展,并將適時撰寫新的《到店(進場)零售報告》,對此話題進行更為深入的分析探討。

為行業加油,為企業減負,今年的零售業數字化年會(8月20-22日鄂爾多斯)前50家報名的零售會員企業免收2人會議費,且提供酒店住宿及會議用餐。了解詳情,請點擊以下圖片鏈接: